(圖/shutterstock)

在一九七○年代,

沒有人會將指數化投資視為投資的主要勢力。

當時學術研究不斷提出論證,

說明市場是「有效率的」,難以擊敗,

但幾乎所有投資經理人都認為自己知道得比別人更多,

投資人更在這樣的認知中,

企圖從「從業人員」當中,

挑選出最好的基金經理人。

那時,提倡指數化投資的人時常被當成傻瓜攻擊。

繼續看下去...

( 贊助商連結 )

新型投資管理公司的崛起

與此同時,一群新型投資管理公司正在崛起,

準備從一系列的變化中得利:

退休基金離開銀行與保險公司,

尋找專門從事投資管理,

且能自我組織起以「擊敗市場」的經理人;

退休基金迅速成長,

因此大量現金流入新管理模式;

客戶對費用不太關心,

他們聲稱:

「你不會因為一位腦科醫生的費用便宜而選擇他,是吧?」

他們也將更高的費用視為「經理人品質更好」

「未來投資績效可能更高」的指標;

評估基金的新服務出現

(這項新服務用來衡量多數基金經理人的投資績效),

證明新型投資管理公司的表現通常優於傳統銀行的經理人。

隨著這些新型投資管理公司

不斷提高費用與擴大資產管理規模,

收費標準與收費基礎

(依資產管理規模計算收費)同時提升的情況下,

他們的經營利潤也水漲船高。

其他重要的變化也隨之而來:

大量才華洋溢的年輕專業人才

成為投資經理人;

計算尺被愈來愈強大的電腦所取代;

華爾街公司的研究持續擴大與改善;

佣金成本從每股四○分美元下降至四分美元。

更多的變化很快進入市場,

形成更為寓意深遠的變革。

在美國,

證券交易委員會通過一項規則

(公平揭露規則__Regulation FD__),

要求上市公司在向投資人提供任何有用訊息時,

應須盡力將相同訊息傳達給所有投資人。

彭博終端機(Bloomberg terminal)推出至今,

已經有三十四萬台。

特許金融分析師(CFA)的人數

從○人增加至十四萬人,另外還有三十萬人正在排隊,

等著參加三個全天的考試。

大型證券公司的各類分析師人數

更增加至每間公司六百人,

他們發布的所有研究都是期望

協助主要投資人做出決定。

時至今日,各國投資人的投資已遍布全球,

非限制於本國。

基於這些變化,每個國家的市場逐漸走向國際化。

此外,房地產證券化、

買賣者眾多且交易量極大的外匯市場、

石油和其他主要大宗商品,

以及巨型衍生性金融商品市場相互結合,

創造出一個受到專業投資人的知情決策所驅動,

而日益占主導地位的超大型市場。

在這六○年內,

專業人士更從五千人增加至超過一百萬人。

最後一項重大變化就在英國與美國,

所有股票交易的百分比已經歷巨大的改變:

市場上的專業人士從九%增加到九九%。

最後這一項變化,特別有影響力。

這代表無論投資人何時買入,

他都只能從其他專業投資人手中去買,

而這些專業投資人還知道所有、或幾乎所有的事情。

賣家也一樣:

他們也只能賣給同樣消息靈通的潛在買家。

因此,在如此狹窄的空間裡,

任何一位投資人該如何讓自己更有能力,

且足以在扣除主動式管理的成本與費用後,

還能勝過專家級的競爭呢?

這項考驗很難。

如果市場年化平均報酬率為六至七%……

不是每年而是長期……

而且主動式經理人必須回收一至二%的費用與成本,

這就表示他們每年的報酬率都要優於一五至三○%。

這是非常困難的,

這也就是為什麼在十年以上、或更長的時間裡,

美國與英國有超過八○%的主動式經理人,

表現都落後於他們選定要擊敗的市場指數。

這也是在過去二十年裡,

指數化投資與指數型ETF這兩個市場

成長如此迅速的原因。

同樣有影響力的現象,會在其他市場發生嗎?

會很快發生嗎?會在臺灣發生嗎?

沒錯!會的。

為什麼?

臺灣股市不是仍由

非專業的散戶投資人所主導嗎?

他們沒有高品質的研究資料,無法進行深度研究,

也無法根據廣泛的定價對比做出謹慎的決定。

沒錯,目前是這樣。

但這種趨勢就跟老齡化、氣候變化、

或亞洲的崛起等議題一樣無可避免。

愈來愈多外國投資人進入臺灣市場;

臺灣國內的資產管理行業正在成長;

臺灣散戶最終可能會透過基金來進行投資,

而非自己直接投資市場。

唯一真正的問題是,

市場會多快被臺灣與其他國家的專業人士所主導。

專業主導可能在十年至十五年內出現,

而如同我們目前在英國與美國看到的超級主導地位,

可能在二十年內出現。

認真的投資人該怎麼做呢?

現在最明智的選擇就是指數化投資。

在美國與英國,

要確保你的基金經理人

表現會保持在前四分之一

最簡單的方法就是—選擇指數化投資。

就從長期來看,我們可以肯定的是,

在選定任何的十年期當中,

臺灣的指數化投資績效,

可以擊敗多數專業基金與大部分散戶。

我期盼,

各位臺灣的投資人能藉由以下的「理解過程」,

來「決定」進行指數化投資操作:

① 了解指數化投資的表現會優於多數投資人。

② 了解我們所看到的大部分「績效表現數據」

都是為了讓人留下好印象,

精心「被挑選出來」的結果。

③ 了解我們在廣告中看到的「績效表現數據」,

是被賣方(基金公司)選出的

結果,目的是以利他們銷售。

④ 了解過去的「績效表現數據」沒有預測價值

(除非真的表現很差,通常會重複表現差的狀況)。

⑤ 了解何時開始發展指數化投資。

⑥ 了解重要訊息是長期性的,

關注短期的數據會有被誤導的危險,

因為短期數據只是來自極為複雜、

連續過程中的極小樣本,

只有大(即長期)樣本,才能傳遞有用的訊息。

⑦ 了解雖然投資市場上每天都有極大量的交易量,

讓大部分投資人以為投資等同於短期交易行為,

不過,儘管這些投資人的具體投資內容不斷在改變,

但實際上他們一直持續待在市場當中,

所以這些人就算經過半世紀、或更長的時間,

他們依然是非常長期的「長期投資人」,

他們應該要以長期投資人的角度進行思考與行動。

一旦他們開始以長期的眼光看待投資,

他們就會選擇進行指數化投資操作,

這樣一來,

就可享有降低成本與廣泛分散風險兩大好處,

同時也能感到心安,空出時間與精力,

為他們實際的投資目標與投資政策,

做出更明智的長期戰略決策,

這能使每位投資人實現自己獨一無二的具體目標。

所以,還在等什麼?

透過指數化投資,

投資人就能真正掌握自己的投資,

也能更專注在最重要的決策上:

確立實際的長期投資目標,

為長期投資目標制定合理的投資政策與策略,

來實現長期目標,並在市場表現很好與很糟時,

依然忠於目標。

這其實很難辦到,

因為投資人很常在市場下跌時,

感到不安,進而懷疑起自己的長期計畫。

儘管如此,有個未來的長期目標,

對現階段來說還是相當重要的,

因此投資人在制定投資政策時,

應該考慮到是否符合自己的風險承受度,

也就是投資人應該制定一個即使市場下跌時,

依然有信心堅持下去的投資政策。

當市場產生短期價格波動時,

未制定長期計畫的投資人

很容易會因價格的波動而感到擔心,

但以長期角度進行投資,

選擇指數化投資的聰明投資人,

就可以不需要因為短期的價格波動而擔心。

因為長期投資人了解,即使市場短期會有波動,

只要堅持長期計畫,就能帶來好的投資成果。

也就是說,透過指數化投資,

加上長期計畫、保持耐心,以及長期堅持,

就可以創造出優異的投資成果。

而且指數化投資在不增加額外成本的情況下,

可以讓投資人更容易以長期角度思考,

也更容易與長期行動保持一致。

更多資訊>>

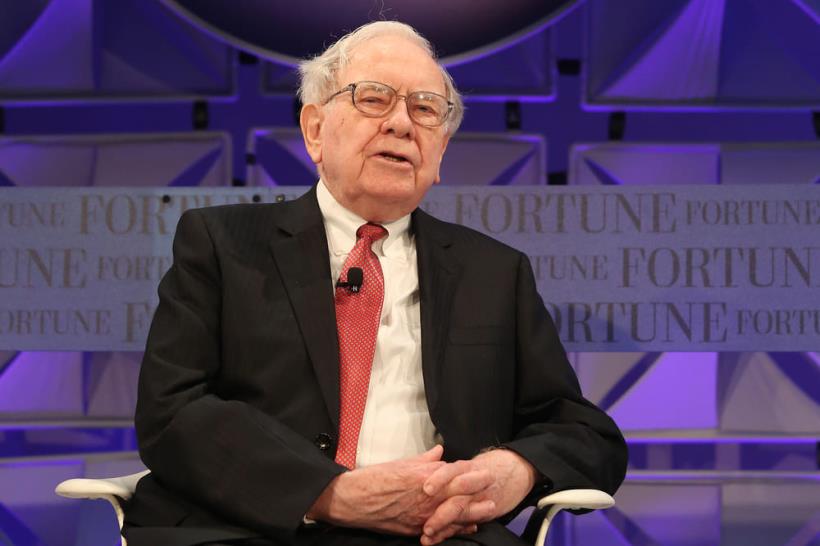

本文及內文圖摘自:

《指數革命:巴菲特認證!未來真正能獲利的最佳投資法》

出版社:方言文化

作者: 查爾斯.艾利斯

譯者: 劉奕吟

未經授權,請勿轉載!

( 責任編輯 : BELL )

更多指數型投資概念,好文推薦你>>

- 存錢一輩子也只有 800 萬!靠「這 1 方法」,幫你增加 3 千萬!原來富人早就知道...

- 透過ETF買進全世界! 全球知名的4檔ETF介紹:VT、VTI、BND、BNDX!

- 一張圖 看懂 ENT、ETF等 4大類指數型商品!各別特性、風險、操作方法全都列,交易前請詳閱...

- 美股大漲、大跌 都看它!一張圖搞懂 世界前 3大經濟體股市指數,數字告訴你:市場優劣、進場時機...

- 這檔「主題型 ETF」超越標普 500 ! 在貿易戰紛擾下..強勢繳出 25.87% 驚人報酬

發表

發表

我的網誌

我的網誌