前兩篇結束了「停損」的主題

分別介紹了 3 種停損方式:

1.關鍵 K 棒、2.均線、3.箱型。

會把停損擺在停利之前

是因為在獲利前要先學會控制虧損

雖然有很多投資人認為自己已經學會

但是沒有秉持紀律確實的執行

或是沒有固定的停損機制,都是徒勞的。

(贊助商連結)

按讚加入 Peter 投資去,分享「籌碼異常股」!

獲利的股票,懂得照顧自己

那...到底需不需要停利?

至於停利,市場也有許多說法,有人認為

獲利的股票不需要理會,利潤可以自己照顧自己

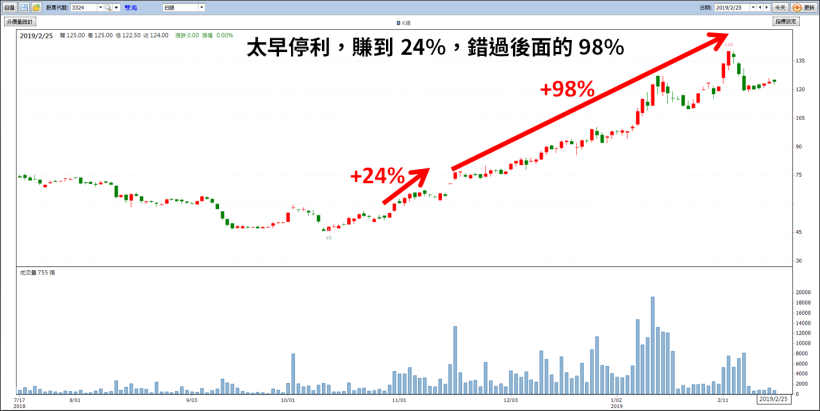

就怕賣太早賣在波段行情的起漲點

但也有人認為,如果不確實停利

獲利回吐最終得來的是空歡喜

所以到底是否需要停利?

太早停利,卻錯過後面的 98%...

未做停利,最後「白忙一場」甚至倒賠

交易是「長期」還是「短線」?

先認清,再確定到底要不要 停利!

這一個問題的答案,又要回到最初的那個問題

你在買進股票前,有了解到自己到底是在做

「長期投資」還是「短線交易」嗎?

如果本來就打算要長期投資的股票、

打算長期要領股息的投資,何必需要停損或停利?

停利、停損的概念,只適用於「賺取價差」的短線或波段交易

在下單買股票前,當然要先認清自己要做的是哪一種投資。

再補充一點,已經虧損且跌破停損點的股票

最忌諱抱持「再等等」的心態

讓原本的交易拖成了「長期投資」

但是正在獲利的股票,為了使獲利放大

是可以讓它從「短線交易」變成「波段交易」的。

停利的 2 種方式:

1.均線、2.箱型

停利在「價差交易」中,與停損一樣是必要的

會用到的工具與停損差不多,以下介紹 2 種方法

都是「移動停利」的概念:

1.均線、2.箱型

雖然這 2 樣東西在停損篇都已經出現過

但畢竟停利跟停損,兩者在各種方面都相差甚遠

所以同樣的工具,使用的方法卻大不相同。

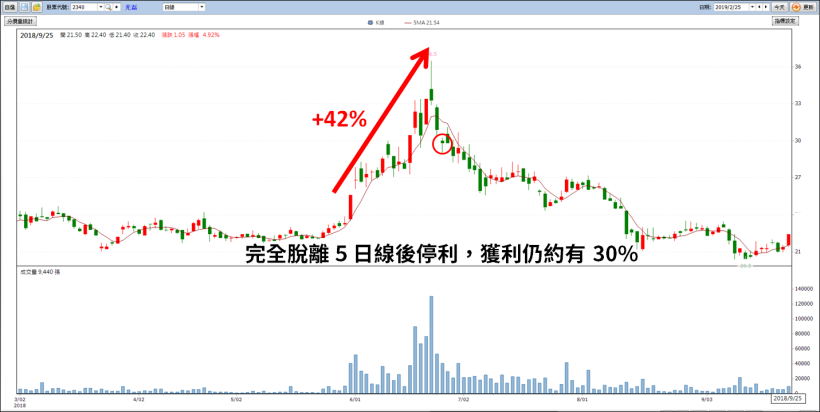

1. 「5 日線」搭配 K 棒進行 移動停利

停損篇中,使用的是「季線停損」,而在停利方面

最廣泛被用來停利的均線是 5、10 日線

兩者之間我建議選用敏感度較高的 5 日線

比起單純直接以數字放寬停利限度使用 10 日線

利用 5 日線搭配技術分析的線索進行停利

更能抓住 K 棒真實的訊息。

適用時機

任何已突破壓力並上漲拉開成本的股票,5 日線同步呈現上揚。

停利方式

再飆的飆股,也會有休息的時候

但要如何判斷是休息還是反轉

就利用 5 日線。當股價跌破 5 日線

不要直接就停利出場,較好的時機

應是在股價「完全脫離」5 日線時

完全脫離的定義是,K 棒不但已經跌破 5 日線

且沒有任何一個價位碰觸到 5 日線。

2. 沿用停損篇的「箱型理論」

箱型的畫法及使用方式,在停損篇 2 已經詳細的介紹過

所以還不會畫箱型的話,可以先回到上一篇去看。

→ 只靠一招「有系統」的停損,一年半 賺進 200 萬美金!Step 1:先畫出股價的 __

停利方式:

箱型的停損與停利,其實是一樣的

畫出箱型後,當股價成功突破箱頂

原箱頂即出場點(停損、停利)

隨著股價的發展,繼續畫出新的箱型

(記得,畫法一定要正確

箱型的高低點要有至少 10%的幅度、10 根 K 棒)

新箱型誕生後,新的停利點則為「新箱底」。

不過,當股價連續創高不回檔

會有畫不出箱型的狀況

此時等到箱型出現,停利幅度已經太大

再找停利點的意義已經不大,所以

股價若連續噴出,距離停利點(原箱頂)超過 20%的話

就可以搭配 5 日線停利的方式找尋新的停利點。

主力甩轎,再怎麼防也難防

出場後,設立一道「回買價」

在「停利點」上設置移動出場的層層機制

就是要避免賣太早,只賺到整段漲幅的冰山一角

但是如果主力真的要甩轎,還是很有可能會被趕下車

作為最後的手段,在停利出場後

要再設定一道「回買價」及「回買停損價」

只要股價後續有再反彈碰到此價,即再一次進場

以「回買停損價」作為停損出場依據

若股價果然如預期中上漲,則可再設立新的停利點,反之就停損出場。

一檔股票只能容忍一次回買的機會

失去了就放棄另尋標的。

如果是剛踏入股市,對於判斷籌碼、

型態還不太擅長的投資朋友

我不建議使用「回買」的策略

因為回買價、回買停損價的設定

最好都要再加入籌碼或是型態的輔助,勝率才高

沒有意義的回買,只會打亂交易節奏、拉高成本或讓資金卡住。

結語

「做白工」的經歷,這是多數人都遇過的窘境

但好不容易做到一檔飆股,卻因為太早獲利入袋

失去後面真正可觀的利潤也是一大問題

所以停利的議題,才會在市場中不斷爭論

本篇提出 2 種停利方法加上「回買」的概念

盡量減少 做白工、賣太早的 狀況

一套有辦法確實執行的停損、停利

才能創造「大賺小賠」的交易系統

延伸閱讀

1. 只靠一招「有系統」的停損,一年半 賺進 200 萬美金!Step 1:先畫出股價的 __

2. 麗正(2302)股價大漲 32% → 「30 秒判斷」,股票有主力照顧的『3 個特徵』

如果覺得內容不錯,請幫忙按讚 Peter投資去

歡迎你一起來看籌碼~

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險

發表

發表

我的網誌

我的網誌