文/吳念真

到了一個年紀,身體狀況百出。

四、五年前摔倒造成顱內出血,住進加護病房;

最近又不小心摔了一次,脊椎有三節輕微骨裂;

牙痛好幾年都沒好好處理,終於去看牙醫,

一口氣被拔掉四顆,

現在吃東西都要戴假牙,準備植牙……

身體零件用了六十八年,

平常又不注意不保養,壞掉很正常,

我不覺得有什麼大不了,面對就好。

現在科技進步、醫藥發達,

醫師幫忙解決後,就真的問題不大,

即便早期被視為「絕症」的各種癌,

現在許多都能以慢性病的方式與它共處。

但精神疾病似乎就不一樣,

總覺得它大概是一般人理解最少,

整個治療的進展也比較緩慢的一種疾病。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

年輕時,

我曾是精神醫療小螺絲釘

我當兵退伍後的第一份工作,

就是到創立不久的臺北市立療養院

(簡稱市療,現在的聯合醫院松德院區)上班,

從一九七六年到一九八○年,

一開始是在住院室後來調到圖書室,

我和太太就是在那裡認識的,

當時她是那裡的護士。

當時醫院的所在非常偏僻,

讓人有一種精神病院就要離一般人越遠越好的感覺。

最近的公車站在三張犁和五分埔,

下車後還得走二、三十分鐘的山路才能到,

所以醫院每天得用小巴士接駁,分批把我們載上山。

創院的院長是葉英堃先生,

他和陳珠璋先生、林憲先生等

都算是臺灣精神醫學的第一代專業醫者。

在那個對精神病充滿恐懼與排斥的年代,

許多病患都被禁錮在空間狹窄、

衛生條件也不好的私人精神病院裡,

有的甚至還被鎖在家裡十幾年。

葉英堃先生把市療打造成一個現代化,

且開放式的環境,所有醫護人員充滿熱誠,

努力讓病患獲得更好的治療與照護,

那個地方就像一個小家庭,

是我人生中無論在學習或認知上都非常豐富的一段日子。

想起當年那些年輕醫師投入的熱忱,

真的會很感動。

那時候常有家人無法照顧的病人走失

或被家人有意地放逐到外頭,

警察發現後,就以「路倒病人」的方式

送到私人精神病院去,

那些病院再憑人數跟公家單位申請經費。

收容一旦成了「業務」,

加上家屬又藉故不認領,

於是病人就長期被禁錮在那裡,

有沒有確定診斷和接受治療都是問題。

市療的年輕醫師們好像很早就知道這種狀況,

所以等病房足夠、人員齊備之後,

就建議市政府讓他們到那些私人醫院中去鑑定,

找到某些非長期性的病患,

然後整批轉到市療接受治療。

記得這批病人很多都是沒有名字的,

只能用「不詳男」、「不詳女」加上編號替代,

這樣的稱號和社工後來陸續調查出來的病史

和他們的家庭和環境狀況,

對當時還年輕的自己衝擊很大。

當然更感動的是那些年輕醫師的主動和無私。

記得有一次,一個醫師跑到住院室跟我說,

有個住在南方澳的貧民病患因為補助公文還沒下來,

照規定必須出院,但又沒錢買藥,

醫師怕病患斷藥,所以跟我商量說:

能不能把那些藥分別分配在幾個公保的病人名下,

讓家屬帶回去?

這個醫師想的好像只有怎麼做能對病患最好?

卻完全沒想過我跟他當下都成了偽造文書的共犯。

但最有意思的就是被調到圖書室之後,

開始接觸到某些全新的知識領域。

那時候葉院長和醫生們會開書單和必要的期刊,

由我負責聯絡書商購入。

書來了之後,我根本不懂怎麼做專業分類,

只好用「吳氏編目法」自己弄,

心理的、精神病學的、神經學或藥學,

因為要分類,所以每一本新書至少都要翻一翻,

期刊也一樣,到現在都還記得那時候的雜誌架上的

《美國精神病學雜誌》

(The American Journal of Psychiatry),

《The Lancet》、《JAMA》……等等,

通常也都會稍微看一下再上架,

因為葉院長偶而會打電話到圖書室要我找資料,

比如:你給我找找跟lithium(鋰鹽)有關的文章,越多越好!

我就期刊、書籍盡可能地都翻一遍,

雖然是囫圇吞棗,但現在想想其實也是一種學習。

葉院長那時還在臺大醫學院和臺北醫學院當教授,

偶而會把學生的考卷拿過來,

要我幫他改選擇題的部分,

有時候好玩,就把考卷拿來自己寫寫看,

試題都是英文,什麼 schizophrenia

(精神分裂,後改稱思覺失調)的某些判斷是什麼?

depression(抑鬱)早中晚哪個時段比較不舒服?

諸如此類的,然後對照正式答案看看自己是猜對還是猜錯,

好像自己也在在上課!

從病患的故事中,

感到生命的遺憾

當時市療每個禮拜五下午

都有一個 case conference(個案討論會),

包括醫護、社工、藥學、職能治療師等等所有人一起開會,

院長主持,而開會前針對某個特定個案,

所有資料都要全部打印出來。

資料內容由實習或住院醫生負責整理撰寫,

早期沒有電腦,要用英打機打在藍色蠟紙上,

錯了還要用修正液修補後改正,

但他們會英文打字的沒幾個,

都用一個指頭一個鍵一個鍵敲,

有時候時間實在太緊迫了,我就主動幫他們打,

沒想到後來竟然就變成我的工作。

各科室整理出來的資料非常詳盡,

包括病史、家族史、社工訪談經過、住院

到現在的各種狀況、護理觀察,

還有職能治療的建議等等,

每次打完都覺得好像看完一個人的生命故事。

那時候最常看到的情形是,

病人發病後,家人就帶去求神問卜,

被神棍和密醫誆騙的一大堆,

當然也會看到很多令人痛心的秘密,

比如病患被近親性侵,爸爸、叔叔、舅舅都有關係,

有時候打字打到最後都會想哭。

年輕的時候想不通

為什麼他們的人生會變成這樣

記得有一次是聽社工敘述一個病人的資料,

說她什麼時候從家裡出來,

什麼時候被一個老兵撿去同居,

然後多久之後又跑掉,

曾經去工廠上班,沒待沒多久又失蹤……

過程裡發現有八個月的時間

幾乎沒有人知道她人在哪裡,也問不出來!

這對當時二十幾歲的我來說,非常感慨,

覺得怎麼會有一個人的生命歷程有八個月是不見的?

已經接近七十歲的現在,

當然知道人生的確會有很多空白,

比如自然遺忘或蓄意遺忘的,

但當時覺得很難受,

就是想不通怎麼會這樣啊?怎麼會?

有天晚上我就寫了一篇小說〈不詳女一二二〉,

副刊登出來之後葉院長把我叫到辦公室,

問說你是不是根據病人的資料寫的?

我說都是虛構的,

只有「八個月遺失的生命」的確是一個病人的經歷。

記得他用很嚴肅的口吻跟我說:

「你是在這個地方工作的,

醫師和所有工作人員的義務,

就是要保守所有病人的秘密,

你要跟我保證,為了避嫌,

你以後不會再寫任何跟精神病患有關的事。」

我說:「好!我知道。」

此後我就再也沒有引用任何曾經接觸過的病患資料,

雖然很多個案都是血淚斑斑的人生故事。

最困難的是該如何告訴社會:

精神病既不可怕、也不可恥

當時這些精神科醫師經常討論的

已經不單是病患治療的問題了,

而是該如何告訴社會大眾精神疾病既不可怕、也不可恥,

當然也不可能像感冒發燒吃藥打針就能痊癒,

有時候甚至必需有長期共存的準備,

一旦能控制到一種穩定狀態,

就應該盡量讓病患回歸家庭、回歸社會,

一起生活、甚至一起工作。

理想如此,但說服很難。

家屬拒絕病患出院

而和醫護人員爭論的場面經常發生,

理由都是:他還沒好啊!

他以前不是這個樣子的啊!

他講話跟思考能力都還沒回到正常啊……

記得葉院長那時候一直強調

要弄一個 Halfway House(中途之家),

讓病友回到社區,

所以就在木柵安康社區開辦「復旦之家」,

可是後來好像也不太順利,

主要原因就來自社區和鄰居的反對。

這本書的第三章就有記錄關於社區融合的問題,

很感嘆當年他們曾經的努力,

竟然到現在都還沒有辦法完全落實,

可見這個已然現代化的社會中,

多數的人對精神疾病的觀念和認知

好像都還停留在「開發中」甚至「未開發」的狀態。

所以,有時候我們說要「去污名化」,

嘴巴講很容易,但一直覺得當人們存在的觀念和認知

都還無法改變的時候,

去污名化不是講一講就能解決的,

就算媒體廣告播上幾年也不會有人關注,

因為不願面對所以不想瞭解、不瞭解所以恐懼,

因為恐懼所以不敢靠近,

不敢靠近所以不瞭解,不瞭解所以恐懼……

原地打轉、循環不已。

當我自己得病了

只是從沒想過的是,

有一天自己也陷入憂鬱症的困境中,

而幸運的是或許自己曾經有過那段工作經歷,

所以某些記憶裡的認知讓自己有 insight(病識感),

所以知道自己無能為力的地方在哪裡,

知道找醫生,不能讓自己再往下墜落,

知道無論如何都要嘗試著把自己從谷底拉起來。

我跟朋友形容說,

自己最不舒服的時候

是整個人和腦袋

都好像困在一個地下的囚房,

陰暗、潮濕、冰冷,

看不到光線,掙脫不開,

但因為工作關係,

天天還得背著這樣的狀態去面對人、面對工作,

於是更加孤單、疲憊、絕望,

巴不得不用面對人、面對工作、睡不著卻又不想起來,

不想面對新的一天,

因為覺得每天都只不過是痛苦的重複,

既然如此,生命又有什麼期待?什麼意義?

當有一天發現自己真的再也無法承擔這樣的痛苦,

極度負面的念頭不時閃現時,

本能地就打電話向醫生朋友求救了。

就因為待過市療,所以認識好多專業醫生,

記得有一次還有兩個醫生一起在咖啡廳幫我「會診」,

討論該讓我吃什麼藥,

以及我該如何改變工作和生活狀態。

不過最困擾的是,

當你不經意地跟別人提起自己那種不舒服的狀態時,

經常得到的反應是:

像你這樣的人怎麼可能會憂鬱啊?

你是為賦新詞強說愁吧?

你要有正向思考啊!某師父曾經說XXXXXX……

(然後寄來一堆某師父的書,三天兩頭打電話問我讀了沒有?)

你要壯大起來啊!壯大就能克服一切!

……

這些或許善意的言語,

其實對憂鬱症的患者來說不但不是幫忙,

反而會讓他們更煩躁、更絕望,

甚至是壓垮他們的最後一根稻草。

人們習慣去猜測、議論

那些他根本不了解的事

有一次我實在受不了一個傢伙

自以為是地跟我嘮叨了一個多小時,

最後我只好打斷他,跟他說:

「我看過一本書,裡頭說憂鬱症的病因很多,

其中有一項是『壓抑的憤怒』,你知道嗎?

這一個多小時……我就是處於這種狀態!」

「人們常用自己有限的認知和想法,

去猜測、去議論、甚至去評斷許多他根本不理解的事。」

這是我在某個舞台劇本裡頭寫過的一句對白的擴張版,

而一直以來,我覺得精神疾病所面對的

好像一直就是這樣的社會環境。

幾年前,曾經是市療「同事」的陳永興醫師

有一天忽然打電話給我,說:

「欽仔,你要不做一件事,

我們找幾個病友和家屬和你一起,

拍一個親身經歷的影片,做成 DVD 送人家,

讓大家能多理解一點憂鬱症,可以嗎?」

我說好啊,畢竟自己也是病友之一啊!

拍攝和剪接過程其實自己反而獲益良多,

因為幾個病友和家屬所提到的病況、

遭遇和面對的過程不僅讓自己覺得並不孤單,

甚至得到更多的見識和面對的方法。

沒想到 DVD 開始提供之後效果很好,

後來好像又加印了好幾次,

幾年來陸續接到很多人的來信,

說很感謝我們的分享,

而這些人最常提到的類似的話是:

一直覺得自己無法被理解,

找不到願意聆聽的人,常想一死了之,

但看到 DVD 之後發現,

原來吳念真也跟我一樣啊!

他都願意、都敢去看醫生了,

我幹麼害怕?幹麼覺得丟臉?

直到幾個星期前,

一個音樂劇的觀眾在問卷的留言欄裡都還這樣跟我說。

其實這本書所提供的

正是一種讓人們可以試圖去理解精神疾病的途徑,

既廣泛又專業。

精神疾病患者的處境,

經常是行為和思考上都已經發出信號了,

但旁人甚至連他自己卻都不知道那就是警訊,

而一旦狀況發生了,

周遭的人不是驚慌失措、恐懼逃避,

就是胡亂猜測病因,甚至尋找「加害者」,

而真正需要得到治療的病人

卻反而被漠視、輕視

甚至被孤立、被遺棄,

而身旁的家人或照顧者更陷入無助、混亂的生活狀態中。

這本書最大的用意

或許就是幫助我們去理解精神疾病吧,

一切就從理解開始,

但願能因為理解所以就可以不恐懼,

不恐懼所以願意接近,

願意接近就會有解決

以及共存、共處的可能和方法。

猜你還想看這些!

- 心靈的痛苦,身體真的都知道... 醫學專家證實:越不快樂的人,越容易罹癌!

- 10 年憂鬱症患者怒吼:「你們不會逼殘廢站起來,憑什麼逼我們想開一點?」

- 理科太太暫停工作,曝老公被憂鬱症纏身 3 年... 心理醫師:看起來「沒事」的人,往往承受更大的悲傷

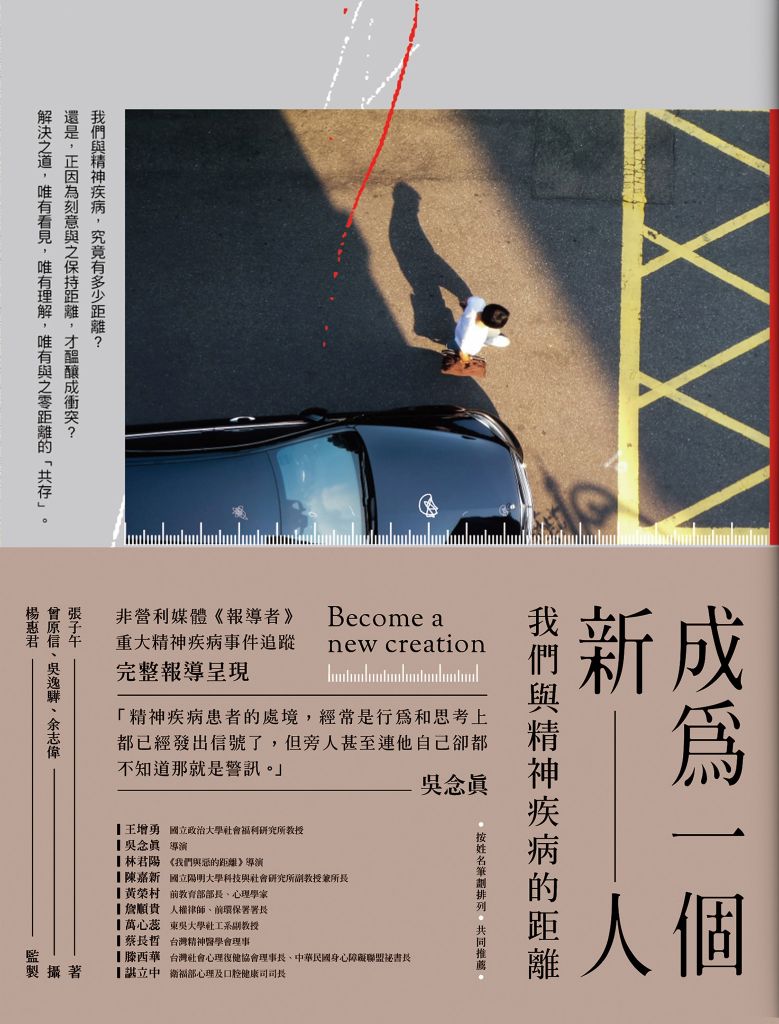

作者: 張子午 / 出版社:衛城出版

此文由 衛城出版 授權,

未經同意,請勿轉載!( 責任編輯 / LULU )

( 首圖來源 / 吳念真 FB )

發表

發表

我的網誌

我的網誌